これまでに、「系統解析業務に係って40年、いま振り返ると …」として、(第1章)系統解析を始めた頃、(第2章)雷サージ計算、(第3章)変圧器励磁突入電流計算、(第4章)タービン発電機に関連した計算、(第5章)高調波に関連した計算、について説明して頂きました。 引き続き、(第6章)として「系統解析は奥が深すぎて」について説明して下さい。

長年、実務で系統解析を行って来て、実測データやシミュレーション結果など、様々な電気的な過渡現象の波形を見てきました。 そこで思うのは、系統解析において実測とシミュレーションの波形を比較すると完全にマッチングしたことがほとんどないのです。 必ず、ズレというか波形が異なります。

経験上その理由として、系統解析を行う人の専門的なスキルの深さで差が生じるからです。 解析ソフトを扱うと、ライブラリーに組み込まれているコアとなるモデルはブラックボックスとなっている事が多い。 このため、ブラックボックス内の計算式がどのよう扱われているか不明な場合、シミュレーション結果の評価が解析ソフトを扱う人の専門的スキルに影響されることである。

また、電力系統に関連した電気的過渡現象の実測波形は非線形であり、線形はまれであることを認識すべきである。 このため、系統解析ソフトなどは非線形を線形近似として式を展開してコアのモデルを用いる場合が多い、これによりモデルの誤差が出てくると思われる。

更に、アナログとデジタルの違いによることである。 電力系統の電気機器は、物理的に連続運転をしていることから、アナログの世界を実現している。 解析ソフトを用いる場合は、数値解析する上で刻み時間Δt が存在し、ここで必ず連続性が失われる。 デジタルの世界では、数値解析を行えば必ず計算誤差が生じてくる。

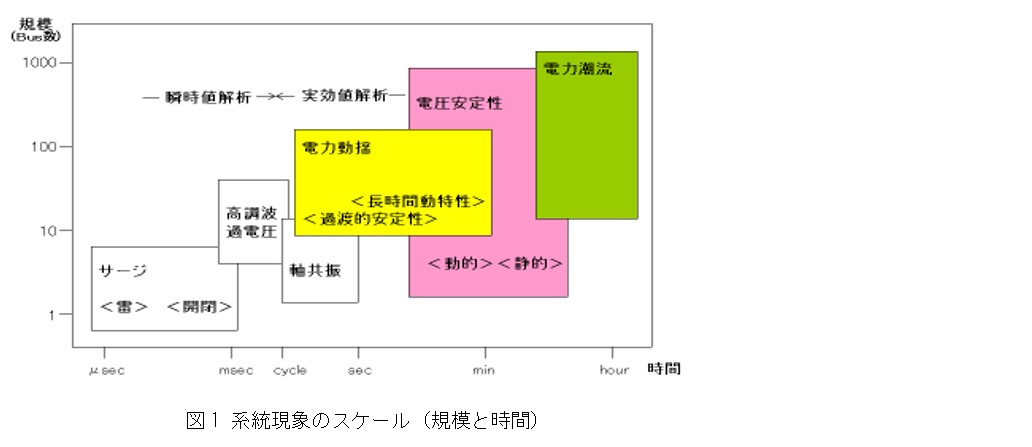

系統解析を長年行ってきて、サージ現象から潮流計算まで、電気的な現象時間が全く異なるのに、いろんなモデルを構築してきた。 今も、ミクロからマクロまで (μsecondからhourまで)、よくシミュレーション間違いを引き起こさないのが不思議である。(図1 参照)

最後に、実系統並びに実プラントでの電気的な実測波形(電圧、電流、周波数、電力、etc.)をたくさん見て分析することにより、特に事故波形、異常現象の波形を、解析ソフトでモデリング構築する際に大いに役立った。 まだまだ、書きたいことはありますが今回はこの程度で、終えておきます。

(壹岐 浩幸 記)